电场:精准调控分子行为的新型合成范式

原子和分子间的相互作用本质上与电性密切相关。因此,电场作为一种“智能试剂”,在无需催化剂的条件下调控化学反应,为绿色化学、精准化学和智能化学提供了重要途径,预示着新一代合成方法的诞生。

北京大学郭雪峰教授团队近期在《化学评论》100周年纪念专刊发表封面综述文章(图1),系统探讨了利用纳米尺度电场调控分子活性的方法。该综述旨在为分子器件的精确控制提供技术指导,涵盖光电功能设计、逻辑单元发展、精准选键控制、新型催化模式以及全新化学反应的探索。

图1. 期刊封面

实现有效的电场催化需要达到极高的电场强度(10⁸ V/m),这成为当前技术瓶颈。此外,原子和分子的随机运动也要求电场方向与分子结构精准对齐。文章总结了目前实现高电场的方法,包括构建单分子结、单分子层和微型平板电容器;利用纳米微腔限制分子,利用腔内带电粒子施加电场(例如酶、沸石和超分子笼);以及应用压电材料、摩擦起电和光电场等新兴技术。

文章还讨论了电场测量方法,例如利用分子Stark效应、扫描探针显微镜和透射电镜等。

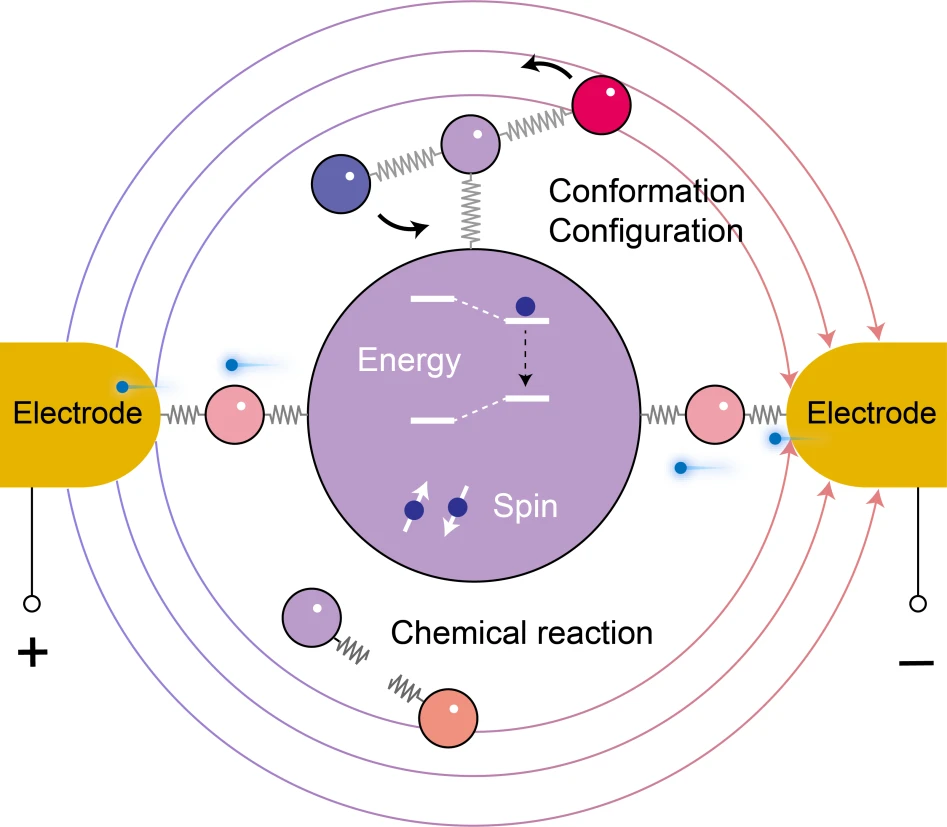

综述深入分析了电场对分子光物理、电荷输运、构象变化和化学反应的调控作用,包括光谱特性、电流强度、分子运动以及反应热力学和动力学的调控(图2)。研究表明,电场的影响是多方面、综合性的,例如同时影响光物理和电子传输特性。未来研究方向包括:更精确地描述纳米尺度电场的静态和动态特性,发展皮秒至飞秒级时间分辨的电场表征技术,实现分子行为的“可视化”;以及将单分子水平的电场催化拓展到系综水平,例如通过集成单分子器件并结合人工智能分析,最终获得最佳的电场催化合成路线。

图2. 电场对分子行为的综合调制

郭雪峰教授为通讯作者,杨晨博士为第一作者,郭逸霖博士和张恒博士也参与了该项研究。该研究得到了国家自然科学基金委、科技部等机构的支持。